ROBOPROの上半期のパフォーマンスは?

当ブログで注目しているAIによる投資運用サービスのROBOPROですが、公式サイトで毎月公開されている2025年の月間のパフォーマンスレポートが1月~6月までの上半期分出揃いました。

それによると、2025年上半期の毎月の実績は以下のようになっています。

1月 +2.03%

2月 -1.75%

3月 +1.64%

4月 -3.16%

5月 +5.56%

6月 +2.93%

公式サイトより

今年はトランプ関税ショックなどでドル安、株安が進行する場面もあり、海外ETF(上場投資信託)を投資対象としているROBOPROのパフォーマンスとしては、2月・4月がマイナスになるなど、少なくない影響があったようです。

しかしながら5月以降は米国株の急回復とともにパフォーマンスも改善され、上半期トータルでは7%(※公式発表で7.22%)を超えるプラスという高いパフォーマンスとなっています。

こちらは公式サイトで公開されているROBOPROの期間ごとのパフォーマンスと「一般的なロボアドバイザー」との比較ですが、特にこの半年間~1年間の実績ではROBOPROが「一般的なロボアドバイザー」を圧倒しているようです。

| ROBOPRO リリース来 |

1か月 | 3か月 | 6か月 | 1年 | 3年 | 5年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ROBOPRO | +119.88% | +2.93% | +5.22% | +7.22% | +15.28% | +63.40% | +117.27% |

| 一般的な ロボアドバイザー |

+85.11% | +3.48% | +4.13% | +0.38% | +2.58% | +49.11% | +99.11% |

公式サイトより

ROBOPROが高パフォーマンスの理由

この「一般的なロボアドバイザー」との比較を信用していいのかという方もいらっしゃるかもしれませんが、実際以前公表された金融庁によるロボアドバイザーのパフォーマンス比較においても、ROBOPROは他社のロボアドバイザーを上回るパフォーマンス実績となっていました。

続きを見る

参考ROBOPRO強し!金融庁公表のロボアドバイザー過去3年のパフォーマンスで1位!

では何故他のロボアドバイザーを超えるパフォーマンスを実現できるのか?

その理由として以下のような点が挙げられます。

・40以上の先行指標を多角的に分析し将来予測

→分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選

・AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用

→感情や思い込みに左右されない定量的な視点での冷静な判断

・年月の経過に合わせて期待される分析と予測の精度の向上

→市場の傾向や変動要因の分析・学習を定期的に行うため、年月の経過に合わせた分析と予測の精度のさらなる向上が期待できる

「AI」を謳うロボアドバイザーは他にもありますが、AIによるデータ分析をもとに機動的なリバランスを行いながら、高いパフォーマンスを発揮しているロボアドバイザーとして国内ではROBOPROが抜きんでている感があります。

ROBOPROのメリットとデメリット

このように他のロボアドサービスと比較しても優秀なパフォーマンスを発揮するROBOPROですが、その主なメリットは以下の点です。

・市場分析、モニタリング、投資判断、資産の買い付け、売却、リバランス、税金の支払い(源泉徴収口座)を全部自動で完結

・ETF(上場投資信託)を通じて米国株式・先進国株式・新興国株式・米国債券・ハイイールド債券・新興国債券・不動産・金への分散投資を通してリスクを抑えつつ世界の経済成長を資産に反映できる。

・AIによる精緻な予測でリスクを一早く察知して自動でリバランスを実施

・毎月の口座引き落としによるほったらかしでの積立運用が可能

他方デメリットとしては、

・手数料が高め(税込1.1%(年率))

・NISAに対応しておらず、利益に税金がかかる(約20.315%)

・最低投資資金が10万円と高い

といった点が挙げられます。

コスト面でのデメリットをどう考えるか?

デメリットに関しては主にコスト面でのそれになりますが、ROBOPROの場合は膨大なデータに基づいてAIがリスクを事前に予測し、そうしたリスクに備えて資産の売却やリバランスで臨機応変な対応をしてくれますので、かなりの程度リスクを抑制しながらの資産運用が期待できます。

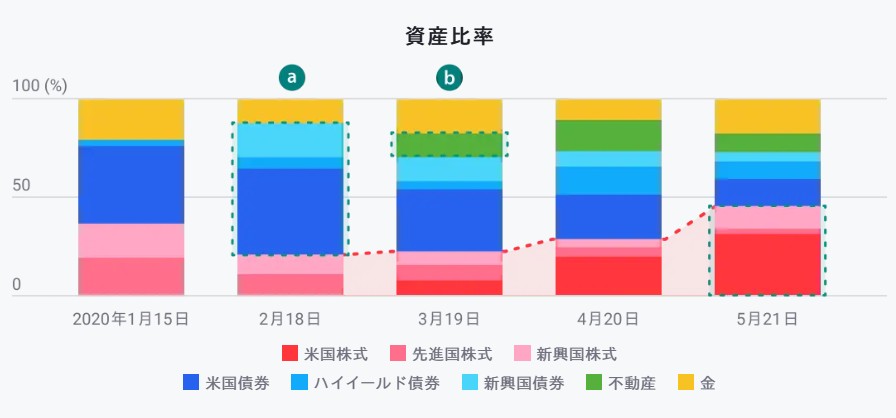

一例を挙げると、2020年2月末以降の「コロナショック」による株価暴落の局面では、暴落前に「ショック」を事前に予測、安定資産である債券の比率を高めて「守り」を固め(a)、その後回復局面では不動産や株式の比率を高めて「攻め」の姿勢に転じ(b)、2020年6月の時点で2020年1月15日比でプラスに転換しています。

公式サイトより

これは一例ですが、他にも公式サイトの「コラム」においてROBOPROが昨年夏の株価暴落や、いくつかの難しい局面を乗り越えた事例が解説されています。

したがって、先ほど挙げた「デメリット」も、人間による運用では難しいこのようなリスクが顕在化する局面、回復局面での臨機応変な対応能力を見る限り、年率10%程度の収益率を出している点と合わせて考えると、十分元が取れるコストなのではないかと思います。

また、デメリットの中に(新)NISAに対応していない点を含めていますが、NISAでは年間の非課税投資枠が限られていて短期売買を繰り返すと非課税投資枠を使い切ってしまいますので、実際NISAに対応したロボアドバイザーだとリバランスの回数に制限が設けてあったりします。

NISAに対応してないからこそ状況に応じて何度も売買を繰り返すことで臨機応変なリバランス(資産構成の見直し)ができるとも言えますので、むしろそこはROBOPROのメリットの部分に繋がっているとも言えるでしょう。

FXや株式、オルカン積立投資とは別の選択肢としてのROBOPRO

FXや株式、暗号資産、NISA枠でのオルカン積立投資など、様々な投資対象がありますが、いずれも暴落や高ボラティリティなどのリスクについては、基本投資家が自分自身で対応する必要のあるものばかりです。

FX自動売買ですら、EAの入れ替えや、場合によっては稼働自体の停止など、自己の判断での運用が必要になってくるのが現状です。

ところがそうした判断には一定の知識や経験が必要となり、しかもプロの投資家においてすら間違った判断をしてしまうような局面もあります。

AIが絶対というわけではありませんが、少なくとも人間による判断の限界を超えた判断が可能になってきているというのは投資の分野に限らず衆目の一致するところではないでしょうか?

AIによる投資運用のROBOPROであれば、市場の傾向や変動要因の定期的な分析・学習を通じて年月の経過に応じた分析と予測の精度のさらなる向上も期待できますので、長期的にはリスクを更に低減させていきながらの運用にも期待が持てます。

なお、ROBOPROはSBIグループの企業であるFOLIOホールディングスの子会社・株式会社FORIOが運営していますので、信用できる企業によって提供されている資産運用サービスだと言えます。

是非この機会に、リスクを抑制しながら全自動でほったらかしの資産運用ができるROBOPROに注目してみてはいかがでしょうか?